Un son est une variation rapide de pression qui se propage dans un corps physique. Les vibrations dans l'air sont captées par nos oreilles et perçues comme sons.

De façon générale, le son est produit par la vibration d'un objet. Le son transporte cette vibration : il est capable de faire vibrer tout ce qu'il rencontre.

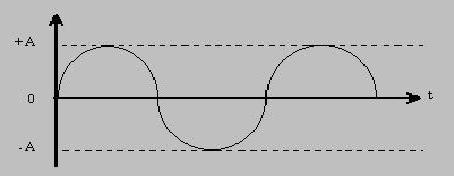

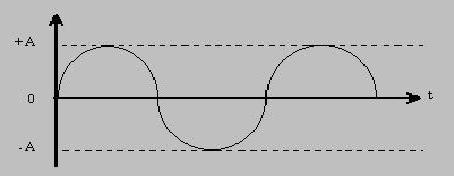

Démonstration : Propagation des vibrations.En un point quelconque du milieu traversé, il se produit une série périodique de compressions et de dépressions. Ces variations de pression peuvent être représentées graphiquement sous forme de courbe.

Il existe une analogie entre les variations de pression des ondes acoustiques et les vagues des ondes aquatiques.

Démonstration : Similitude entre ondes acoustiques et ondes aquatiques.En dépit des apparences, il n'y a pas de déplacement de matière. C'est bien la vibration qui se propage, le corps qui la transporte ne se déplace pas. En fait, les molécules du corps physique restent à leur place. Elles oscillent, vibrent, mais restent dans leur position.

Démonstration : Absence de déplacement de matière lors de la propagation de l'onde sonore.L'onde sonore a besoin pour se déplacer d'un milieu matériel. En vibrant, la molécule transmet sa vibration à la molécule suivante. C'est ainsi que l'onde sonore se propage. Donc sans matière, pas son.

Démonstration : Nécessité de la matière comme conducteur du son.Les ondes sonores peuvent circuler dans l'air, l'eau ou même au travers d'objets solides. La vitesse de propagation du son est différente selon la matière dans laquelle il se diffuse. La vitesse de propagation de l'onde sonore dépend de la densité du milieu traversé et de ses propriétés élastiques.

Ainsi, dans l'eau, le son se propage en moyenne à la vitesse de 15 km/h alors que dans l'air, le son se déplace à environ 340 mètres par seconde. C'est rapide, puisque cela fait à peu près 1000 kilomètres par heure.

Cette rapidité a pour conséquence qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a pas de décalage entre l'origine du son (par exemple un coup sur une table) et sa perception par l'oreille. En réalité, il n'en est rien. Il suffit pour s'en rendre compte d'augmenter la distance. Un phénomène naturel le montre admirablement : l'absence de simultanéité entre le moment où, lors d'un orage, on voit l'éclair et celui où on entend le tonnerre. C'est ainsi que l'on peut savoir à quelle distance tombe un éclair. Il suffit de compter le nombre de secondes qui s'écoulent entre l'éclair et le tonnerre. Toutes les trois secondes, le son a parcouru un kilomètre.

Lorsqu'un son rencontre un obstacle, il subit un certain nombre de déformations dues aux variations de conditions physiques entre les différents milieux traversés par l'onde acoustique. Une partie de l'onde est absorbée et une partie de l'onde ricoche. Ce phénomène acoustique est appelé réverbération.

Démonstration : Réverbération.Par contre, si le son ne rencontre pas d'obstacle, de mur, ou de différence de milieu, il n'y aura pas de réverbération. C'est parfois le cas dans les sonorisations en plein air ou dans les chambres sourdes. Pour créer ces conditions on utilise des matières absorbantes qui emmagasinent les ondes.

Démonstration : Procédés visant à éliminer le phénomène de réverbération.